「あの人は男らしいね」「あいつは女のくさったようなヤツだ」とかいう言葉は、「ジェンダー(社会的性差)論」や「女性学」がすでに目新しくない昨今でも、立派に横行している。それでと考えてみる。「男らしさって何だ?」「女のくさったのってどんなん?」 すっぱりと答えの出せる人は意外にというか、当然多くはないだろう。「らしさ」というのは「なんとなく」の域を出ない漠然としたものだからだ。しかし、らしさ―「男らしさ」「子どもらしさ」「女らしさ(これには違和感をもつ人も多少はあるかもしれないが)」―という言葉は、考えてみれば「なんとなく」どころではない底力を持っているのかもしれないのだ。

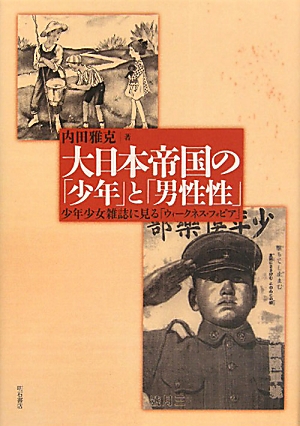

先般、面白い本に出会った。『大日本帝国の「少年」と「男性性」―少年少女雑誌に見る「ウィークネス・フォビア」』(内田雅克著、明石書房、2010年6月発行)である。「ウィークネス・フォビア(weakness phobia)」とは筆者の造語で「「弱」に対する嫌悪と、「弱」と判定されてはならないという強迫観念」だと定義されている。「フォビア」といえばまず頭に浮かぶのが「ゼノフォビア(xenophobia、外国(人)嫌い)」だが、狭量な視野から生じたステレオタイプな偏見という含意が自ずと浮かんでくる。

本書は副題が指し示しているように、戦前の、少年少女雑誌の記述を通して、どのようにウィークネス・フォビアが形成され、変容し、再編されるに至ったかを検証する。取り上げられる雑誌は、『少年世界』(1895年創刊)、『日本少年』(1906年創刊)、『少年倶楽部』(1914年創刊)および『少女世界』『新少女』『少女の友』などである。画像や記述の分析を通して、いかに「男らしさ」という実体のないイメージが構築されていったのか、どのようにしてそこに正義という「根拠のない価値づけ」がなされたのかが次第に浮かびあがる。戦時には「強い日本男子」、軍縮時代には「弱さ」に対する寛容、「軍靴の音が忍び寄る時代」の到来で、再び「強さ」のイメージが復活する。そこに体制側の思惑や世相が反映されてゆくさまが本書においては見事に可視化されている。

少年たちが、この「男らしさ」の呪縛に囚われ、やがてそれを「本質」と見なすようになるのは極めて「自然」なことのように思われる。社会の構成員である私たちが挙(こぞ)って、美化された「らしさ」を支えているからである。自然視されているものを疑い、自らがおかれている状況を、自分自身で日々新たに問い直すのは、民主国家に生きる一市井人にとって必要不可欠なことだが、これほど困難な作業もない。

ふと頭に浮かんだのは、レニ・リーフェンシュタールが撮った1934年ナチ党大会の記録映画「意志の勝利」の映像である。若くて頑健な、いわゆる「男らしい」若者たちの一糸乱れぬさまは圧巻であり、無批判に好ましいという感情が沸き起こる。この「男らしさ」が、「本質的なものではなく、構築されたもの」であり、「固定的なものではなく、可変的なもの」であることなど、その時代どころか、今でさえ、「読み抜く」のは簡単ではない。

「男のくせに」「それでも男か」という言葉は健在であり、今なお「ウィークネス・フォビア」が男たちを包囲しているのである。頻発するいじめはそのことと無縁ではあるまいし、「男らしさ」を期待され、その期待に答えることができない「普通」の男子のジレンマが、実際凶悪事件を起こしてしまう図式はもっと解明されてもいいだろう。

本書は、そのように歴史の流れのなかで「網の目全体に依拠している」強固な「男らしさ」を読み解き、刷り込まれた「男らしさ」を脱構築してゆくことを目指すものである。

仕事柄、学術論文に触れる機会が多いが、優れた論文には例外なくエンターテインメントが備わっていると思うようになった。専門家でなくとも楽しく読めるということは、論文の必須条件ではないかと思うのだ。もちろん、そのことと文体は大いにかかわるが、なによりも、書き手が「書くことを切実に楽しんでいるのか」が問われるのではないか。ここで「楽しんで書く」とは、それが書き手にとって「真に書かねばならぬ問題なのか」ということである。書き手の実存が深くかかわっているのかどうかは、おそらくどんな読み手にも通じるものだと思う。空虚な論文は読み手の心に届かない。

本書は、その意味でも、「楽しい」本であった。