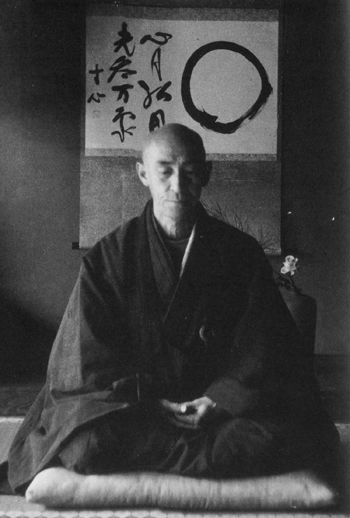

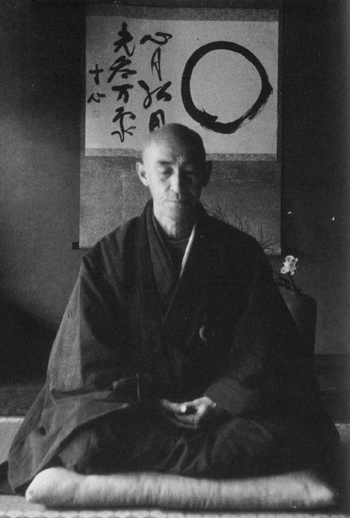

森本省念老師

「あの人は我(が)が強いから、苦しいよね」「彼は我(が)の塊だね、シンドそう」なんて、よく言われるが、「我(が)」がなければどうなるのか。

「私には悩みはありません」と久松真一先生は言われたが、その久松先生の「私」を知りたくて、北原隆太郎先生は刻苦された。何十年にもわたる長い長い刻苦であった。その果てに北原先生は突き抜けられたのだと思う。私は初めて北原先生にお会いしたときのことを思う。二十代だった私はお見送りした京都駅のホームで声を上げて泣いてしまった。別れが悲しいなどというものではなかった。抑制の効かない涙がどんどん溢れた。がんじがらめの私の「我(が)」が、ふわりとゆるんだのだと思う。先生はそんな私にピョコンと頭を下げ、手を振って電車に乗られた。

そのころ、わが親友は岐阜の抱石庵を訪ねての帰り際、久松先生に見送られて、シャクリをあげて泣いた。

――久松先生は、私たちに付いて、ゆっくりと戸口まで来られた。混乱して、頭がくらくらするような状態の中で、私は、この美しい老人に触れたいという、抗し難い衝動を覚えた。だが彼の手を握った途端、午後の大部分の間、私の中で荒れ狂っていた苦悩が、一瞬のうちに堰をきって、どっと噴出した。存在の底が抜けたみたいだった。はらわたが千切れ飛んでしまったようで、私は悲痛な声で、しゃくりあげながら、号泣した。私の流す苦悩の涙を縫って、久松先生の声が響いた。「君の手を使わずに私の手を叩いてみよ!」(「無刀両断」『禅文化』145号)

「電力王」「電力の鬼」と言われた松永安左右衛門翁は鈴木大拙先生と親しかった。その縁で、ある日、「西田幾多郎を語る会」が東邦電力会社で催された。集(つど)ったのは、大拙先生や西田門下の人たちであった。そのうちの一人、森本省念老師が西田先生のことを話し始められたが、しばらくすると、突然松永翁が「くそ坊主、だまれ」と怒鳴ったのだという。そのときの様子を、大拙先生の秘書であった岡村美穂子氏はこう記しておられる。

――ところが、老師は聞いたのか聞かなかったのか、ご自分の前をすーっと風が通っていったというような様子で(中略)そのまま停まらないで話を続けておられるんですね。(中略)大拙先生も西田先生のお弟子さんたちも何事もなかったように、老師の話を聞いておられます。「くそ坊主、だまれ」という怒鳴り声は森本老師にも大拙先生やお弟子さんたちにも触れることなく、ただすーっと風が通っていったという程にしかその場の空気を動かさなかったんですね。すーっと通りすぎていって、どこか部屋の隅にぶつかって無能になって消えてしまった感じでした。もしそれが矢だったとしますと、老師の前を飛んでいって、力を失って落ちてしまったというようでした。(中略)突発的なこのような怒鳴り声が、大拙先生と西田先生の間におられる皆さんの集まりの広い深い空気のなかに吸収されてしまって何事も起こらず自然に経過したことに感銘しました。一瞬あんなにうろたえた私でさえその空気の中ですーっとなりました。松永さんは松永さんのありのままなんです。これもすごいことだと思いました。普通だったら、あんなことお客さんに言えるもんじゃあないでしょう。それを、堂々と言うというのは、松永さんのあり方だと思います。そしてご自分の怒鳴り声が無用になって消えるのを見定めたかのように、怒鳴ったことも忘れて松永さんご自身森本老師の話に聞き入っておられるんです」(「時・時の大拙先生」『禅文化」177号)

久松先生も大拙先生も省念老師も北原先生も、すっかり我(が)が解(ほど)けた人だったのだと思う。「我(が)」がなければどうなるか。多分こんな場が、いとも簡単に現成するのだろう。

私たちは、稀有な出会いを得て我(が)がゆるむと、大量の涙を流してホッコリする。しかし、悲しいかな、そう簡単に我(が)はゆるまない。まして、我(が)が消滅するなんてことは、遠い夢だ。「我が身を省みて」などと言うが、いくら反省を重ねても、強固な我(が)には歯が立たない。我(が)をもって、我(が)を征することなど、構造的に不可能だからだ。

だから日々、せめて、我が身をすっくと立て直し、我(が)をゆるめてくれる出会いを、いつだって受け入れられる私であればと、願うのである。