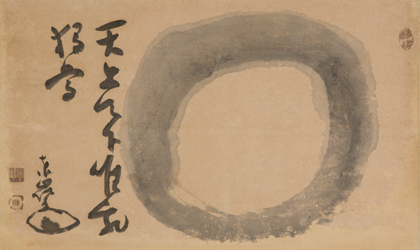

2012秋「東嶺展 -書画と墨跡-」出展品(滋賀・瓦屋寺蔵)

季刊誌の特集のことで、ある老師と電話でお話しした。老師のお話は結構「飛んで」いて、受話器を置いたあとも愉快で、いつだって余韻が残る。今回はまた一層面白かった。

老師は住職をされている寺についても、ご開山についても、緻密に文献等を読み込まれていて、知識ももの凄いが、その凄さが軽薄とも思われるような語り口で軽々と空を飛ぶので、つい私も浮かれて、一度もちゃんと読んだことのないウロ覚えの書物の名前を知ったかぶりに言ってしまった。一瞬の間があって、「○○と言ってよ」と老師がその書の正しい読みを歌うように口ずさまれたのだ。私はその時、しまったとも、恥ずかしいとも、ワタシはなんてオロカなんだとも思わなかった。ただわけもなく嬉しかった。心に羽が生えたみたいだった。私のツマラナサが、老師の”創造的な”「○○と言ってよ」とともに跡形もなく消えてしまったのだ。

今思えば、老師の言葉には「根」が生えていなかった。「この書名を間違えるようでは、こいつの知識も半端だな」「偉そうに、知ったかぶりをしてもすぐボロがでるよな」といったものを一切含まない「○○と言ってよ」だった。「私がこいつの無知を正してやる」という「○○と言ってよ」だったら、おそらく私の「オロカサ」は老師の「ワタクシが」のオマケとともに悲惨な余韻を残していたことだろう。

人の器量は咄嗟のときに垣間見える。いくらキレイを装っていても、「我(が)」が侵されそうになったら、たいていの人は自衛にまわる。室内で師家が雲水を叩きまくるのは、雲水の「我」を追い詰めて、咄嗟の自衛を木っ端微塵にするためなのだろう。なんと温かい親切か。

私は室内の修行などまったく知らない素人だが、老師の明るいお声を受けて、私の「つまらん我(が)が自衛にまわることすらなく、「つまらん私」から、一瞬スルリと消えたのを感じた。その心地よさは、今なお不思議な余韻として残っている。